「がん医療の“今”を知ろう!」という

ある大学の高校生向け講義を聞きました。

まず、国立がん研究センターが集計した

5年生存率(相対と実測)データ等が示され、

治療が難しい部位もあるとはいえ、総じて

がんは不治の病ではなく、「慢性疾患」と

考えましょうという話がありました。

すなわち、現在のがん医療は5年生存率を

高めることを重視しているわけではなく、

「かんと共に生きる」「サバイバーシップ」

という考えが基礎となっているのだそうです。

医療は患者がその人らしく生きぬくのを

サポートするということなのですね。

ご参考(講義資料ではありません)↓

国立がん研究センター「最新がん統計」

(より最新の統計はこちらに)

そうだとすると、がん罹患後の経済状態が

重要になりますが、講義ではがん罹患後に

約3割が退職というショッキングなデータも

示されていました。

帰宅後に調べてみると、厚労省サイトにある

「がん患者のおかれている状況と就労支援の

現状について」という資料の8ページ以降に

・勤務者の34%が依願退職、解雇されている

・自営業者等の者の17%が廃業している

という調査結果が出ていましたし、8月1日に

ライフネット生命が公表したアンケート調査でも

・(罹患後の)収入減少の理由は、「休職」

「業務量のセーブ」「退職」がTOP3

とありました。

患者の状況により「退職」の深刻度合いは

様々だとは思うので、「だから保険が必要」

と言うのはちょっと短絡的かもしれませんが、

仕事と治療を両立できる環境が求められて

いるということがよくわかりました。

こういう現実的な話を高校生にするのは

大変いいことだと思います。

同席していたわが家の受験生がこの講義を

どう受け止めたのか定かではありませんが…

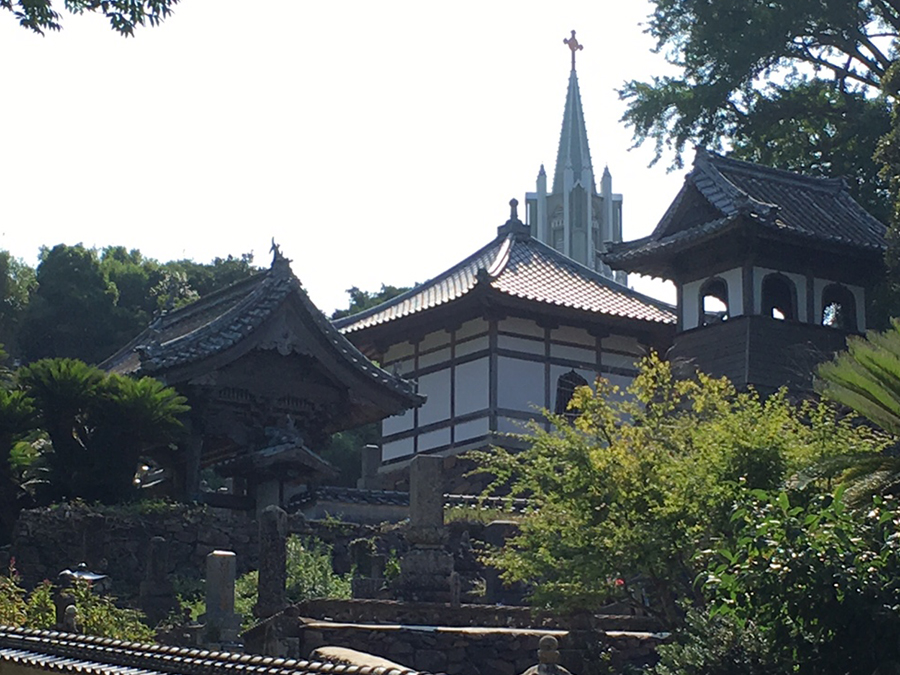

※海賊船に乗り、大涌谷で黒たまごという

典型的な箱根観光をしてきました^^

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。