本日(3月8日)時点では東京海上日動からの正式発表はありませんが、日経が報じた「災害時の保険金、即日払い(有料会員限定)」が気になりました。

この地震リスクを対象にした「インデックス保険」は、損害の有無にかかわらず、あらかじめ決めておいた条件(例えば「横浜市港北区で震度6弱以上の地震が発生」など)に該当すれば、手続きがなくても保険会社が即日で保険金を支払うというものです。

通常の損害保険では保険会社が損害調査を行い、損害の程度に応じて保険金を支払います。ただし、特に大規模な災害になると、損害調査が終わり保険金を支払うまでに相当な時間がかかります。これに対し、新しい「インデックス保険」は、保険金をすぐに受け取りたいというニーズに応えることができます。

損害調査がなく、予め設定した条件に合致すれば支払いが発生するというのは、キャットボンドなどの保険デリバティブと同じですね。

加入者から見たインデックス保険のデメリットとしては、まず、ベーシスリスク(受け取る保険金額と実際の損害額が異なるリスク)が考えられます。同じ震度6弱でも多額の損害額となる場合もあれば、ほとんど損害が発生しない場合もありますが、この保険で受け取れるのは予め定めた金額だけです。

とはいえ、報道によると、保険金額は最大50万円とのことですから、火災保険の地震火災費用特約を独立させたような位置付け(つまり、お見舞金のような役割)なので、ベーシスリスクはあまり問題にならないということなのでしょう。

もう1つは、最大50万円の保険金額に対し、年間保険料が1万円弱というのが妥当なのかという点です。

通常の地震保険と比べるとかなり高いように見えますが、損害調査のコストがかからない一方で、震度6弱以上であれば自動的に保険金を支払うので、通常の地震保険よりも支払額が大きくなりやすいと見込んでいるのでしょうか。あるいは、即日払いのほかに何か加入者のメリットがあるのかもしれません。

この点は、もしネット上にインデックス保険(保険ではなくてもいいのかもしれません)の市場ができて、例えば「横浜市港北区」「震度6以上」で検索すると、複数の会社から価格の提示がある、といった世界になれば、競争原理が働きやすくなるのでしょうね。

<3月9日加筆>

東京海上がインデックス保険(震度連動型地震諸費用保険(PDF))の販売を公表しました。地震発生から最短3日で保険金を受け取ることができるそうです。

契約プランが「プレミアム」「スタンダード」「エコノミー」の3パターンあり、プレミアムとスタンダードは震度6弱以上、エコノミーは震度6強以上で保険金が支払われます。

・プレミアムの保険金額は、震度7で50万円、震度6強で20万円、震度6弱で10万円で、年間保険料は9600円

・エコノミーの保険金額は、震度7で20万円、震度6強で5万円、震度6弱では0円で、年間保険料は2400円

私は鉄筋コンクリート造の建物に住んでいるので、震度7でしか支払われないけど、保険金を50万円受け取れる「プレミアムエコノミー」(年間保険料は5000円くらいでしょうか?)がほしいと思いました。

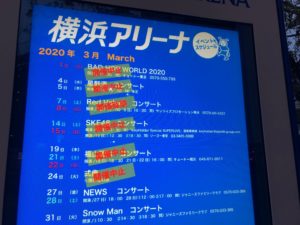

※写真は横浜アリーナです。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。