中国・大連の町を歩いてきました。

「大連」と言われてもピンとこないかもしれませんが、

「遼東半島」ならおわかりになるでしょうか

(日清戦争 ⇒ 三国干渉 ですね)。

もともとは小さな漁村だったところを、遼東半島の南部を

租借地としていた帝政ロシアが19世紀末に港を開き、

都市建設に乗り出したのが始まりです。

その後、日露戦争から約40年間、大連は日本の統治下

にあったため、当時の建物が数多く残っています。

中心部の「中山広場」という大きなロータリーの周囲には、

写真左の旧大連市役所(現在は中国工商銀行として使用)、

写真右の旧ヤマトホテル(今もホテルとして営業中)のほか、

旧横浜正金銀行や旧朝鮮銀行などの建物が並んでいて、

これは見ごたえがありました。

いずれも文化財に指定されていて、かつ、現役の銀行や

政府機関として使われているので、保存状態は良好です。

欲を言えば、内部を見学できるといいのですが、

これは仕方がないかもしれません。

旧満鉄本社も残っていて、今は鉄道局が使用しています。

建物の一部は資料館として見学ができました。

他方、こうした公的な建物ではなく、かつての商店街や

住居はだいぶなくなってしまったようです。

かろうじて残っている建物も老朽化がとことん進んでいて、

もはや時間の問題という印象でした。

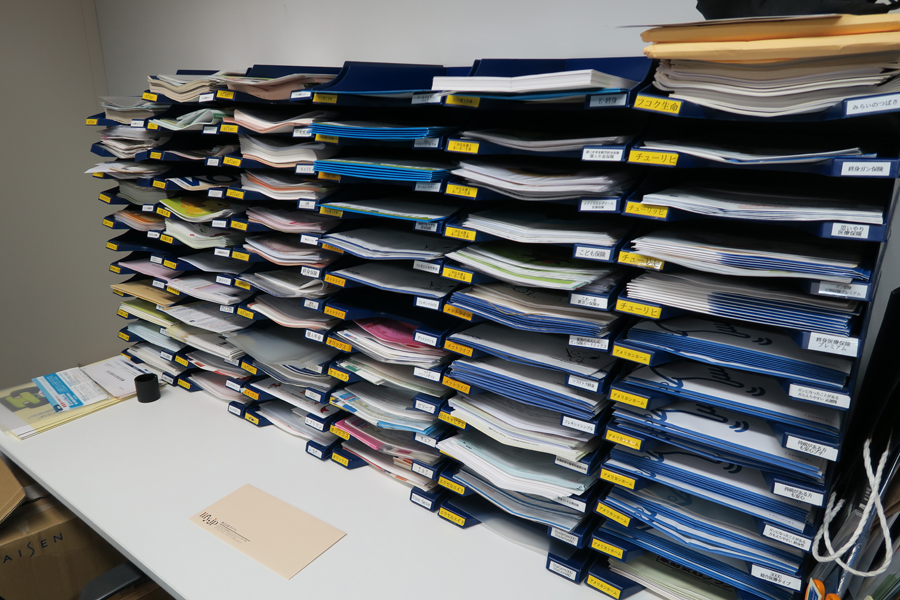

写真はいずれも大連駅近くの通称「連鎖街」です。

かつては大連で1、2を争う繁華街だったとか。

左は「東京堂」という中国みやげのお店だったところ、

右は当時「心斎橋通り」と呼ばれていた通りです。

建物をよく見ると、昭和モダンの香りがしますね。ただ、

「80年前の建物を修繕せずに使い続けるとこうなるのか」

といった状態でした。特に裏通りはすごかった。

聞くところによると、地元の住民は郊外に移ってしまい、

この地域に住んでいるのは地方から出てきた人たち。

低所得層が住むスラム街のようになってしまったそうです。

町の背後に見える高層ビル群と対照的な光景でした。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。