保険代理店向けメールマガジンInswatch Vol.1296(2025.9.8)に寄稿した記事を当ブログでもご紹介いたします。今回は拙著『保険ビジネス』の裏話?を書かせていただきました。

————————————

本誌でもご紹介していただきましたように、このたび『保険ビジネス』を刊行しました(クロスメディア・パブリッシングの「業界ビジネス」シリーズの1つです)。副題に「契約者から専門家まで楽しく読める保険の教養」とあるように、身近な存在にもかかわらず、わかりにくいとされることの多い保険の世界をいろいろな角度からひも解いてみました。

せっかくの機会ですので、今回は本書の裏話のようなことを書かせていただきます。

責任準備金を理解してほしい

第1章では「素朴な疑問」をテーマにしました。いろいろ検討した結果、最終的には「生命保険と損害保険の違い」「そもそも保険には入っておいたほうがいいのか」「保険会社はなぜ一等地に立派なビルを持っているのか」など6つを取り上げました。

もっとも、他の章でも「素朴な疑問」にいくつも答えています。例えば、金融担当の記者さんからも時々質問されるのが、「高齢化が進むと保険金の支払いが増えるので、生命保険会社の経営が厳しくなるのではないか?」というものです。世間では、自分の支払った保険料がそのまま誰かの保険金支払いのために使われていると考えがちなのですね。ですから「責任準備金」の存在を示し、生命保険は積立方式で運営されていることをできるだけ丁寧に説明しました。

歴史の一コマとなる前に

執筆して改めて感じたのは、自分にとって身近だった出来事も、どんどん過去の話となり、歴史の一コマとなっていくということです。

例えば第2章の「消えてしまった人気商品」では、80年代後半のバブル期に人気を集めた一時払養老保険のほか、00年代に銀行が積極的に販売した、元本保証のある変額個人年金保険を紹介しました。消えてしまった理由は、日本ではリーマンショックと呼ばれることの多い、グローバル金融危機の発生によって元本保証が難しくなったためです。第5章で取り上げた保険会社の不適切な保険金不払いや特約などの支払漏れ、保険料の取り過ぎが社会問題となったのも00年代半ばからです。いずれも約20年が過ぎ、当時を知らない業界人が多くを占めるようになりました。おそらく新型コロナ感染症の経験も、さらには近年の「保険金不正請求事件」「保険料カルテル問題」もあっという間に過去のものとなっていくはずです。

しかし、現在の保険ビジネスは、こうした過去の出来事を踏まえ、様々な制度改正などの試行錯誤を経て、構築されてきました。つまり、若い人が現在を理解するには過去を学ばなければなりませんし、過去を知っている人は歴史の一コマとして忘れられる前に、当時起きたことを若い人に積極的に伝える必要があるのだと思います。

判断するための軸を提供

実のところ本書には秘かな裏テーマがあります。それは、極論をはじめ、一見わかりやすい情報に振り回されず、自分自身で判断するにはどうしたらいいかというものです。

保険に限らず、物事を自分で判断するには、自分で考えろと言われても困ってしまうだけで、「判断するための軸」が必要です。保険の場合、自分の抱えているリスクを知り、自分にとってそれがどの程度重要なのかを考えるというのが「判断するための軸」になります。保険そのものの知識があっても、軸がずれていたら正しい判断はできません。本書では、第1章の「そもそも保険には入っておいたほうがいいのか」や、第3章の「保険と貯蓄の考え方」「民間の医療保険とは何か」など、いろいろなところで具体的にお示ししたつもりです。

自立が必要なのは、いびつな取引慣行にどっぷり漬かってきた保険ビジネス関係者だけではありません。保険の利用者は一方的に保護される存在というのでは、市場はいつまでたっても成熟しないでしょう。

————————————

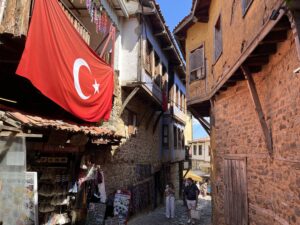

※写真はトルコの古都ブルサ郊外の村、ジュマルクズクです。