少し前の話で恐縮ですが、12日の日経夕刊のコラム

「震災が加速する経済の構造変化」は、

非常によくまとまっていて、頭の整理になりました。

執筆者はJPモルガン証券の菅野雅明さんです。

長い文章を書くほうが大変と思われがちですが、

限られたスペースで簡潔に述べるほうが難しいのですね。

さて、菅野さんは、今後予想される経済の変化について

次の4点を挙げています。

1.日本企業の海外生産比率の上昇

・日本企業は企業活動の地理的リスク分散の観点から

海外シフトを一層加速させる。

2.財政悪化の加速

・地域復興のためには、赤字国債発行による財政出動は

必要だが、同時に一部増税による財源手当てについても

あらかじめ合意しておく必要がある。

3.デフレ脱出・インフレ傾向への転換

・今後供給網の回復の遅れからボトルネックが生じ、

局所的な需給逼迫を背景に価格の上昇を引き起こしやすい。

4.迎合主義の台頭の可能性

・大災害の後には人々のストレスが高まり、「口に苦い良薬」は

政策の選択肢から外される傾向が強まる。

考えてみれば、3を除けば震災による変化というよりは、

それ以前からの動きが震災で加速されるというものです。

つまり、ソフトランディングを実現するために残された時間は、

震災でより短くなったと理解すべきでしょう。

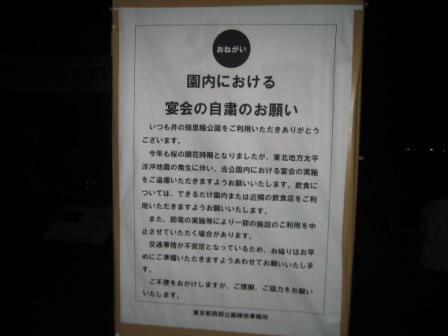

※写真は町田市の「尾根緑道」です(24日)。

かつてここは戦車のテストコースだったとか。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。