こんどは生保決算について。

見かけと実態のギャップが大きいというのが私の総括です。

メディアは好決算と報道

ここ数日の業界紙(保険毎日新聞)の1面トップはご覧のとおりでした。

「日本生命 基礎利益が開示以来の最高益」(5月29日)

「明治安田生命 グループ・単体共に2年連続最高益」(30日)

「住友生命 連結基礎利益、堅調に推移」(31日)

29日の日経「生保決算を読む(上)」も、見出しは「マイナス金利でも最高益」で、次のような記述がありました。

「外国債券や株式など、国債以外のリスク資産に運用資金を配分し、マイナス金利による運用難の逆風をはね返した」

「最高益によって保険契約者には配当増という恩恵が及ぶが、膨らんだ運用リスクをどう管理するか新たな課題も浮かぶ」

金利低下の影響は小さくない

しかし、好決算はあくまで見かけ上の話であって、実態は結構厳しかったというのが私の見方です。

何より長期金利の水準が、日銀がマイナス金利政策を開始した直後の2016年3月末よりも下がってしまったのは、多くの生保にとって誤算だったと思います。

「誤算」というのは、ここ数年の各社が行ってきた、金利リスクの削減を主な目的とした超長期債の購入を抑え、あえてリスクを抱えるという判断が裏目に出ているからです。

損保グループの健全性が金利低下の影響を受けて悪化しているのですから、より大きな金利リスクを抱える生保が影響を受けていないはずはありません。

外貨建資産の積み上げも、基礎利益には確実にプラスとはいえ、株式保有とともに経営のボラティリティを高める要因となっています。

外貨建資産のうち6割程度は為替リスクをヘッジしているようですが、昨今のヘッジコストの上昇を受け、一定の為替リスクをとるかたちでのデリバティブ活用も見られるなど、ヘッジ外債戦略はますます苦しくなってきたように思えます。

最高益は見かけにすぎない

「最高益」といっても、外国証券の利息配当金収入などが増えたことによる基礎利益が過去最高益では、そこに積極的な意味を見出すのは難しいのではないでしょうか。

日経記事の「最高益によって保険契約者には配当増という恩恵が及ぶ」というのも、本当にそうなのか、甚だ疑問です、

実はこうした内容の文章を、今月のどこかで発売される週刊ダイヤモンドの保険特集に寄稿しました。機会がありましたらご覧ください。

保険特集の全体像は私も知らないので、楽しみにしています。

(追記)週刊ダイヤモンドの保険特集は6月10日発売(つまり次週号)の掲載という案内が出ていました。

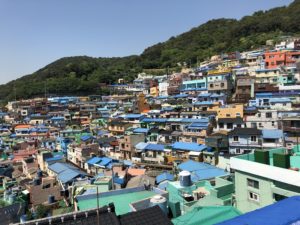

※写真の美麗島駅(台湾・高雄)は美しい地下鉄駅として知られています

(ちびまる子ちゃんもいました)。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。

ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。